専門知識・スキルを活かせる形での地域交流が必要

2022.1.27(木)

フリーライター 西岡一紀

119番通報よりも老人ホームに駆け込み

ある日、都内某所で、気分が悪くなり路上でうずくまっている高齢者がいました。通りがかった付近の住民がそれを発見したのですが、119番に通報するのではなく、近くの有料老人ホームに駆け込みました。そのホームの看護師が対応して事なきを得たそうです。

これだけ聞くと、単に「ちょっといいエピソード」ですが、よく考えると、様々なことが見えてきます。通報した人は「病院に行くよりも有料老人ホームに通報した方が早い」ととっさに判断したことになります。そして、その判断は「そこの有料老人ホームには看護師が常駐している」ことを知っていたからこそ可能となるものです。

現在は、あちこちに介護事業所があり、一般の人にも馴染み深い存在になっています。しかし、多くの人にとって、それらが「介護をする場所」という認識はあっても、その中でどの様な資格やスキルを持った人が働いているかは知らないでしょう。冒頭のように「病人を発見したから有料老人ホームへ」という発想になることはほとんどないかと思われます。

単なる「人手」としての交流で終わってないか?

近年、介護事業所にとっては「地域との共生・交流」が大きなテーマです。その流れの中で、夏祭りなどや清掃作業などの地域行事に従業員が参加したり、建物内に地域住民が使えるカフェや多目的スペースを設けたりするケースが増えています。しかし、前者の場合は地域にとって「人手」として重宝されますが「介護や医療の専門職」であることが重宝されているわけではありません。後者の場合も同様で「近所にこうしたスペースがあって助かる」と感謝されても、利用者はそれが施設内にあることに特別な意味を感じていません。

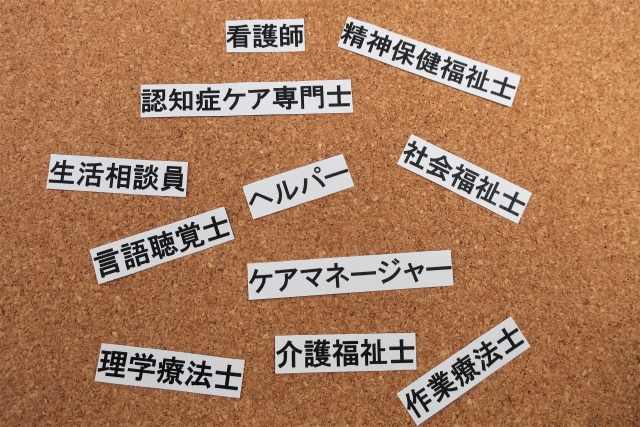

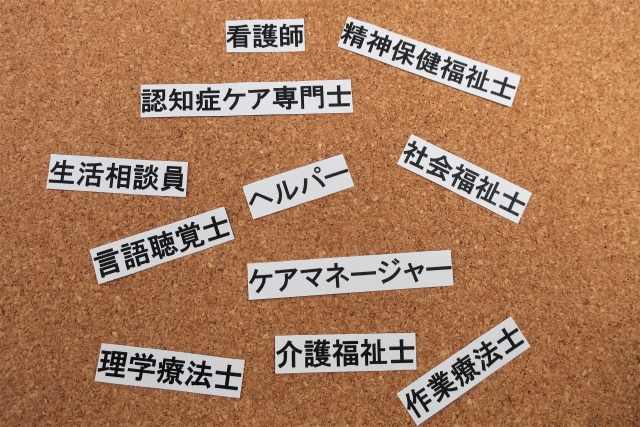

介護事業所には介護福祉士、理学療法士、作業療法士、ケアマネジャー、看護師、社会福祉士、管理栄養士など人の役に立つ専門家が在籍しています。こうした人たちが、その専門性を活かすのではなく、単に「人手」としてでしか地域に貢献できていないのは、当人にとっても地域にとっても非常に勿体ないことです。

もちろん、彼らの専門性は自社のサービス利用者に最優先に提供されるべきです。しかし、その専門性を地域に還元し、地域住民が安心・安全に暮らせる社会をつくることも、社会インフラの一つである介護事業所には求められています。その第一歩が「うちの事業所には、こういう専門家がいます」と地域にアピールし、そこの利用者であるか否かに関わらず、日頃から情報を発信したり、相談などを受けたりするような関係づくりです。冒頭の有料老人ホームは、そうした関係ができていたからこそ、住民がとっさに駆け込んだのでしょう。

私の知り合いの介護職の中にも「個人的にセミナーやオンラインサロンを行って自分の知識や技術をもっと多くの人に広めたい」などと考えている人が大勢います。雇用されている場合には、職場の副業規定や「会社の考え方と違うことを発信されたら困る」などの問題もあり難しい面もあると思いますが、そうした熱意や想いに会社として応じてあげることが、結果として会社・本人・地域の「3方良し」につながるのではないでしょうか。

西岡一紀(Nishioka Kazunori)

フリーライター

1998年に不動産業界紙で記者活動を開始。

2006年、介護業界向け経営情報紙の創刊に携わり、発行人・編集長となる。

2019年9月退社しフリーに。現在は、大阪を拠点に介護業界を中心に活動中。

西岡一紀(Nishioka Kazunori)

西岡一紀(Nishioka Kazunori)