ご高齢になると、足腰が弱り、移動や立ち座りといった動作が行ないにくくなることがあります。それにより転倒したり、日常生活のなかでご自身でできることの範囲が狭まってしまったりといった問題が引き起こされます。

その際に、動作を手助けする道具として広く使用されているのが、「手すり」です。手すりを使うことによって動作を安定させることができると、それまでよりも安全に、また安心して動作が行えたり、転倒の危険性を減らすことができます。

そんな手すりですが、その設置位置によって使いやすさが大きく変わります。

本日のお話では、手すりについて、役割や種類、そして適切な取り付け位置などのポイントについてご紹介していきます。

手すりを設置すると、手でつかまりながら動作を行なうことにより、動作の安定感の向上や、それによる転倒や転落の防止といった効果が見込めます。

ひとくちに手すりといっても、形状は様々です。以下の①~④は、手すりの形状として代表的なものです。

また、手すりには、工事を行ない直接壁などに取り付けるものと、置き型や床と天井に突っ張るタイプなど、工事が不要なものがあります。賃貸住宅や壁の強度により工事による取り付けが難しい場合や、施設内であってもご利用者の状態に応じて適宜場所を変更する場合には工事が不要なものを選択するなど、必要に応じて使い分けを行なうとよいでしょう。

手すりの効果を最大限にする為には、手すりの形状の選択に加えて、取り付け位置がとても重要です。設置場所ごとに、押さえておくべきポイントについてご紹介します。

横手すりの設置が一般的ですが、その高さは床から750~800㎜程度が推奨されています。また、手すりの太さ(直径)は32~36㎜と太めにすると、しっかりと手のひらをついたり手すりをなぞりながらの移動がしやすい為、おすすめです。

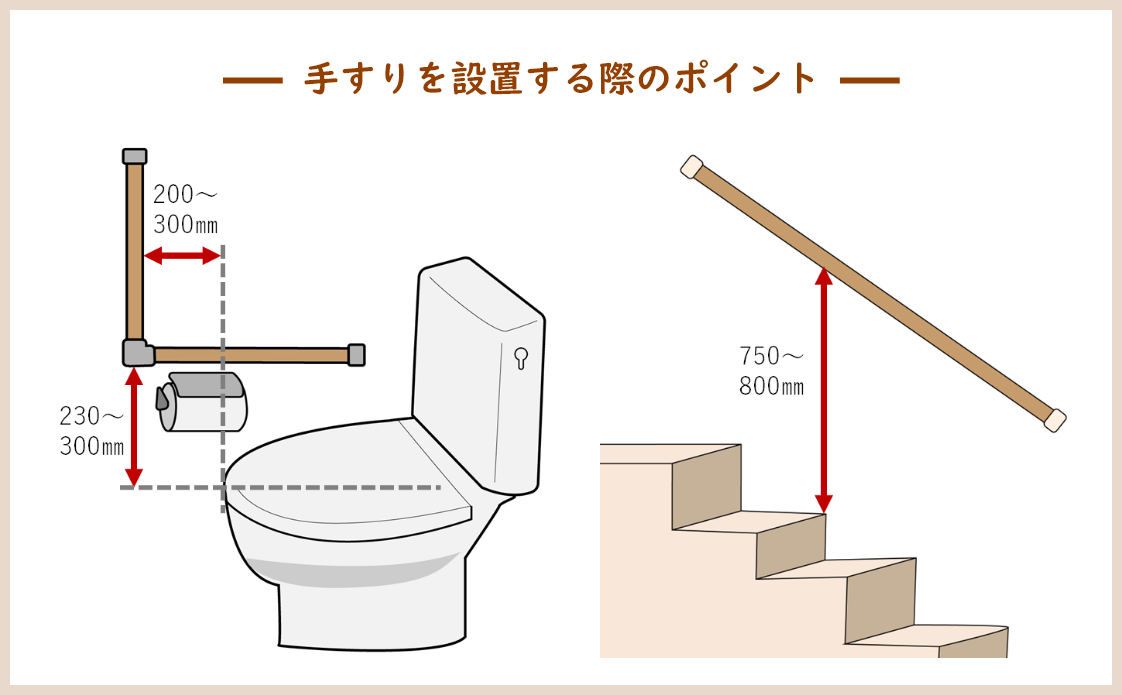

L字手すりや縦手すりの設置が一般的です。縦手すり(L字手すりの縦の部分)の位置については、立ち上がるときに身体を少し前方に移動させる必要があるため、便座の先端よりも200~300㎜前方が目安となります。L字手すりの横の部分については、便座の高さから230~300㎜程度が推奨されています。太さは、しっかりと握りこむことができる28~32㎜がおすすめです。

傾斜に合わせた勾配のある手すりの設置が一般的です。段鼻(踏板の先端部分)から750~800mmの高さが目安となります。太さは、廊下の手すり同様32~36mmにすると身体を支えやすくなります。

上記のようなポイントを押さえて手すりを設置することで、ご高齢者の方々がより安全に過ごせる環境を整えることができます。

おひとりで安全に過ごせる範囲が広がることや転倒なく動けることが自信につながり、より活動的に日々を過ごして頂くことにもつながります。手すりを設置する際には、ぜひこれらのポイントにも注意してみてください。

田中寛之(Tanaka Hiroyuki)

田中寛之(Tanaka Hiroyuki) 後迫春香

後迫春香